H

-

2024.09.22

輪郭線

-

2023.07.26

紫の風景

-

2022.07.12

三月、永遠ともとれる記憶。

-

2022.04.12

展覧会&上映「デイザー•イン•トーキョー」4/29〜5/4

-

2021.12.31

2021年ありがとう

-

2021.11.30

俳句掲載『フリースタイルな僧侶たち』vol.59

-

2021.10.04

記憶にございません…??(人生初のライブを振り返る)

-

2021.09.07

出演 バンド “煮る花” 9/25(土)

-

2021.08.24

青の風景

-

2021.08.04

不眠ノ記

-

2021.01.07

ありあけ

-

2020.05.14

Webサイトをリニューアルしました

-

2015.10.03

『New Cinema Parallel』プラクティス要項

-

2014.06.15

CMEと僕

随筆

2014.06.15

CMEと僕

随筆, 2014.06.15

みなさんは ”死んでいる映画” を観たことがありますか?

有名なところですと、黒澤明の「生きる」 や、現在公開されている 「春を背負って」 などは、鑑賞せずともそれが ”生きた” 映画(生きるためにつくられた映画)であることはすぐに分かると思います。ぼくらは映画をどのようにして ”生かす” のか、それをこの100年間以上試行錯誤してきました。

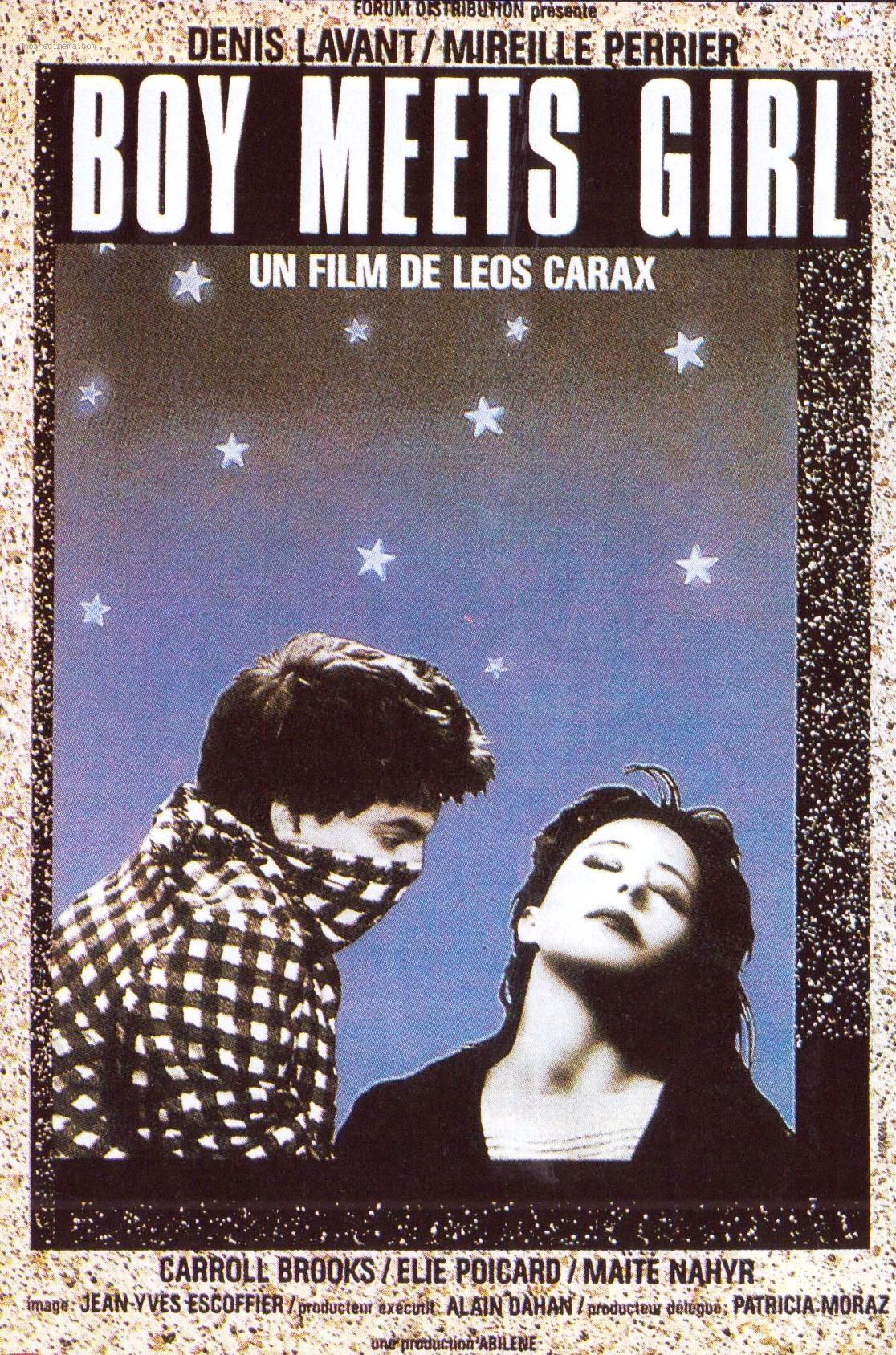

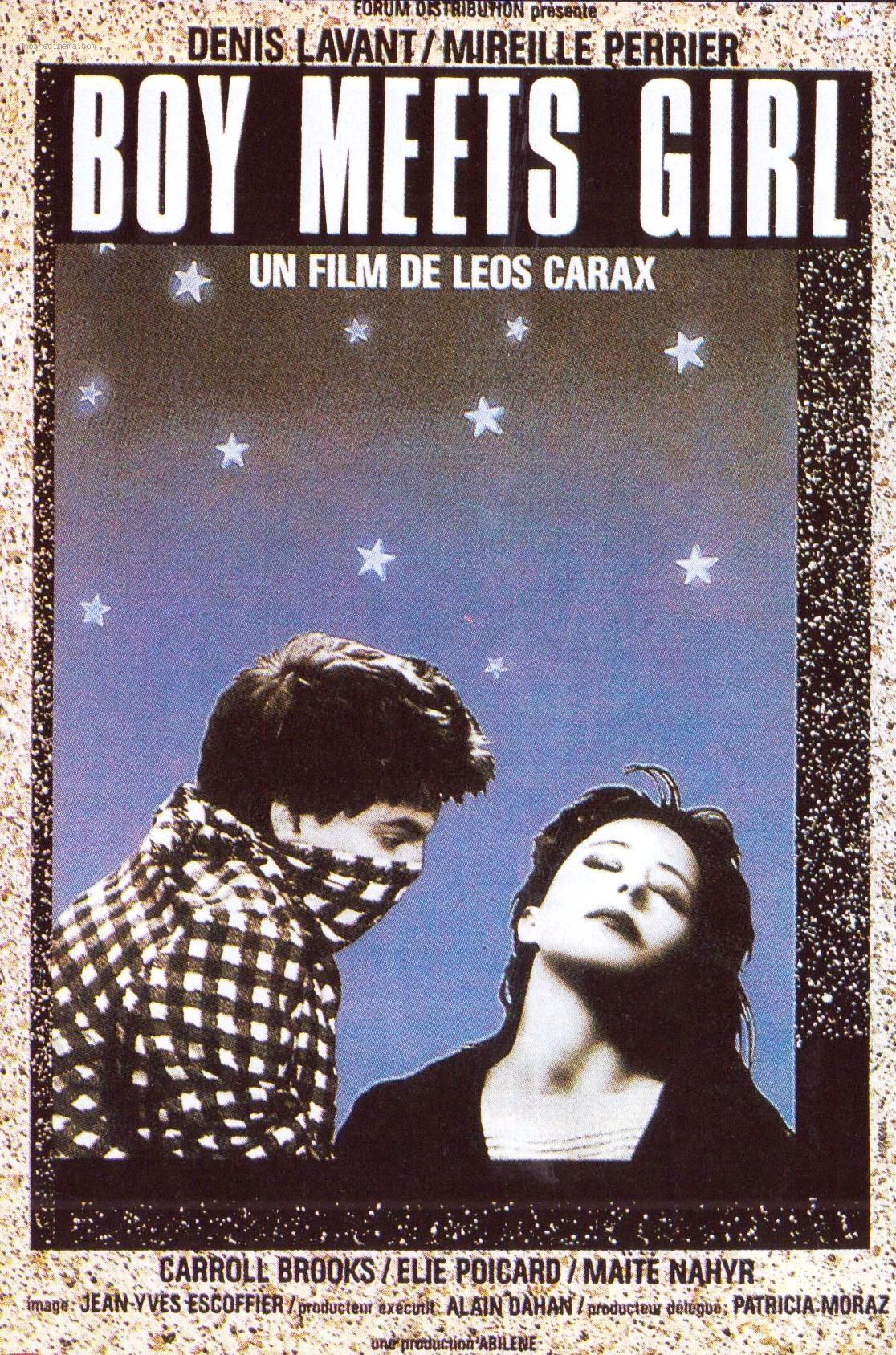

その歴史の中で、映画が殺されかけたこともあります。大島渚の「青春残酷物語」などは、それまでの生きた映画を殺すようなチカラが込められています。(生きた映画を殺すためにより生き生きとした映画)

しかし、もちろん映画は殺されることはありませんでした。ヌーヴェルバーグやニューシネマ、フリーシネマなど適当な理論とともに生きた映画の一部分として納められてゆきました。

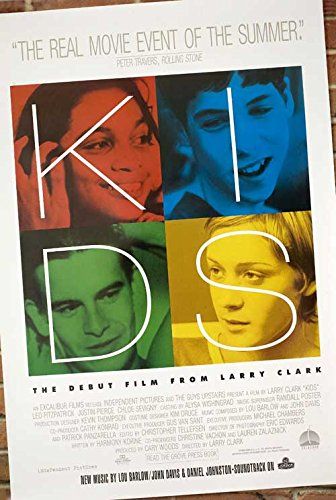

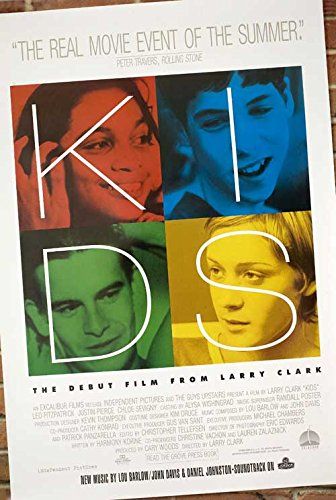

そうして生きつづけた映画も、20世紀末に寿命で完全に死にました。

映画も人間の寿命とさほど変わらないですね。この事実にいち早く気づいていたハリウッドは、当時のデジタル革新とともに、映画クローン(デジタル映画、電子映画)を生産することにしました。おおかたクローン羊と同じ捉え方で構いません。

われわれ生きた人間たちは心の奥底から、クローンというレッテルには懐疑心を持ちます。だからといって、すでに死んだ映画(前時代を生きた映画)を目覚めさせて蘇生させることもできません。

そこで本来の羊をみんなが忘れてしまえば、クローンだろうがなんだろうがいいだろってな塩梅で2014年になったいまは、(同時代性を持つ) ”生きているクローン映画” がだいたい皆さんの前で披露されています。

しかしここで大事なのは、昔は本物の”羊”は存在していたとゆうことです。

映画というものは幸いに、死体となって土に還るわけではありません。われわれがフィルムを保存するかぎりは永久にその骨身は残ります。なので、今日われわれが ”生きた映画” の死体を見ることも簡単に出来ます。ただ 前述のとおりクローンではなく本物の羊として”生きている映画” にはどうしても出会えません。

”生きている映画” に会えない私たちは仕方なくクローンの生産をつづけています。

そこで 私は映画が死んでいることを、いまいちど考え直しました。(2割の熟考と8割の直感で)私は(同時代性を持つ) ”死んでいる映画” を(実験的に)つくることにしました。映画として生きいきとしている状態ではなく、映画としていままさに死んでいる状態を目指しました。

みなさんの身近なものですと、パパが撮ってくれたホームビデオなんかはもっとも”死んでいる映画”に近いと思います。映画として息をしていないわけです。しかし、みなさんのパパには”死”は表現できるのですが ”映画” であることまで表現できるお父さんはほとんどいないでしょう。なぜなら、お父さん達は映画をつくろう(生かそう)と思ってるわけでなく、ただホームビデオを残そうとゆうのが目的なのです。

そうした仮説のもと、私はいくらかの知識と経験から ”死んでいる映画” の創作に取り組みました。

結果としては、みなさんのパパより幾分かは上手くいきましたが、別の問題点を見つけたのです。

※2014年の執筆時、パパと限定しましたがママも語義としては当てはまります。しかし、ぼくにはママが撮るホームビデオがどうしても死を表出させ得ないという直感のもと、修正いたしておりません。

それは ”死んでいる映画” を作ることは ”生きている映画” をつくることと同じように、多くの知恵や経験、技術が必要なことに気づきました。ヌーヴェルバーグなどは映画が寿命を迎える前の時代に、映画を殺そうと目論んだ映画たちです。なので私は彼らを参考にしてしまったのですが、彼らと私は生きている時代がてんで違いました。笑えるほど致命的な盲点でした。✌️

とゆうことで、私は自らの反省点として、より映画らしさ(生きいきとすること)、そして、よりパパのホームビデオらしさ(息の根を殺し無きものとすること)、さらに、よりクローンらしさ(生死を保留すること)を、それらを越えなければ ”今まさに死んでいる” をうまく ”映画” に写すことは出来ないでしょう。

私が 今まさに”死んでいる映画” にこだわるのは 過去に”生きた映画” が真に好きだからです。そしてやはり ”クローン映画” では満足いかないからです。これはまさに絶命した映画だと、そうだ映画は死んだのだと、そう胸を張れる映画を見てみたいのです。

真に生きるとゆうのは停滞することではありません。堂々巡りの山手線ではありません。生きるとゆうのは死に向かって行くことです。始点があって終点があるのです。クローンではいつもの街、いつもの駅が巡ってくるだけなのです。われわれ人間の人生は波乱万丈です。いつの時代も、どんな人物にも山あり谷ありです。

私はいま、終点から始点にむけて列車を走らせています。ヌーヴェルバーグがたどった軌跡と変わらぬことかもしれません。

ただ、私はその先に一つの夢を見ています。

それは、線路がなくても電車が走ることです。

銀河鉄道の時代の幕開けを願っているのです。

クローンを作れるほどの技術をもってして、銀河にいけたらいいなあ。

それは”生きた映画”をつくっていた、あの巨匠たちの夢であったことでしょう。そして、ときに映画が生きいきとしていた時代、つまり”映画史”と呼ばれる世界線においては、銀河に旅立った映画は幾つもあるのです。

なので、決して夢うつつな理想ではないのです。ただ、映画の死後においても、それを叶えてみたいだけなのです。

最後に、クローン映画ももちろん素晴らしい見せ物です。ただ、もしあなたが、まだ見ぬその先に行きたいなら、その場所を夢見ているなら、そして真に自由な広さ(space)に憧れるなら ”CME” を観てみて下さい。そして、逆にあなたが創るもの、あなたの語る夢を、わたしに教えて下さい。

『CME, that`s why we bring dogs.』(2010~/89min.)

2014.06.15. YOSHIKAZU HOMURA

2018.09.14. 一部加筆修正いたしました。

2023.07.31. 一部加筆修正いたしました。

布村喜和 / 映画監督 Yoshikazu Homura / Film Director

About

3月19日生まれ。山口県出身。大阪芸術大学映像学科卒。 2017年3月19日、HOMURA & a 319 Filmworks Blue 設立。シネマトグラフ発明に始まる"相対的なる映画史"と、 インディペンデント映画やアートフィルムが接近を試みる"絶対的なる映画史"。 広い世界と無限の観客、しかし、自己の所在は依然として分からない。 ただ、映画をつくりつづける。生きている。

Born March 19th. I am from Yamaguchi Prefecture. He graduated from Osaka University of Arts and Sciences. On March 19, 2017, HOMURA & a 319 Filmworks Blue was founded. "Cinematograph" Relative movie history starting with invention, "absolute movie history" where independent films and art films try approaching. Wide world and infinite audience, but I still do not know where I am. However, he continues to make movies. I am still alive, today.

Award

DAIGEI FILM AWARDS 2013 上映

ぴあフィルムフェスティバル2014 1次審査通過

日本芸術センター 第六回映像グランプリ 本選上映

第3回 三軒茶屋映像カーニバル 奨励賞受賞

(映画監督・松井良彦氏 選出)

YCAM10th FILM by MUSIC

「架空の映画音楽の為の映像コンペティション」入選

(音楽家・坂本龍一氏 選出)

DAIGEI FILM AWARDS 2013

/ Screening

PFF 2014

/ First pass judging

The 6th Video Grand Prix of the Japan Art Center

/ Screening

The 3rd sangenjaya cinema carnival

/ Incentive Award (Yoshihiko Matsui selected)

YCAM 10th FILM by MUSIC

“Video Competition for Fictitious Film Music”

/ Winning (Ryuichi Sakamoto selected)

&

随筆

CMEと僕

-

YURERU

SEIKATSU

#7-12Drama,

2020

-

YURERU

SEIKATSU

#1-6Drama,

2020

-

ANYO

“Emperor”Music Video,

2020

-

Tarzan ×

velox ×

Univ.NIHON

Sports,

2019

-

SHONAN

BELLMARE vs

Atletico

ParanaenseSports,

2019

-

Tarzan

4 MINUTESSports,

2019

-

No title

“Aozora”Music Video,

2019

-

I WAS BORN

“Psycho Western”Music Video,

2019

-

New

Cinema

ParallellExhibition,

2018

-

Suruga Bank

Championship

2018Sports,

2018

-

amélie pichard ×

Minori MurataFashion,

2018

-

Anime Bound

#1-4Fashion,

2018

-

OOHYO

“HoneyTea”Music Video,

2018

-

Denpa Girl

“A BONE feat.

Jinmenusagi &

NIHA-C”Music Video,

2017

-

Denpa Girl

“Footprintz”Music Video,

2017

-

Kunishige

EngineeringDocumentary,

2017

-

OOHYO’s

1st Trip to Tokyo!Documentary,

2017

-

ALIEN COME BACK

THE SEA.

Art Film,

2017

-

Monkey 47

× TwilloDocumentary,

2016

-

YENTOWN

“Neo Tokyo

HipHop Crew”Documentary,

2016

-

WALK ON SPACE

Art Film,

2016

-

RAK

Art Film,

2016

-

SOCRATES

Art Film,

2016

-

TOKYO

GOLDEN

BOYSArt Film,

2014

-

WOBORO

TSUKIYO

MONOGATARIArt Film,

2014

-

CME,

that’s why we

bring dogs.Art Film,

2010

-

SHIRUSHI

Art Film,

2009